✈️旅の速報は X(旧Twitter)で更新中!

👉 https://x.com/country___house

現地の旬情報や旅の裏側をリアルタイムでお届けしています。フォローお待ちしています。

室生寺と龍穴神社をめぐる「龍巡り」の旅

龍神信仰と「龍巡り」という言葉

「龍巡り(りゅうめぐり)」という言葉をご存じでしょうか。

私が今回の旅で感じた想いを、そのまま表すような言葉に出会いました。

龍は、天と地、そして水の流れをつかさどる神聖な存在として、古くから信仰の対象とされてきました。

滝や湖、川など、水にまつわる自然の中に宿る神様として、豊作や豊漁、雨乞いなどの祈りとともに大切にされてきたのです。

奈良・室生の地にも、そうした龍神信仰の聖地がいくつもあります。

今回私たちは、初夏の早朝にこの地を訪れ、「龍巡り」として知られる3つの場所を歩きました。

それは、

室生龍穴神社(奈良県最古級の神社のひとつ)

室生寺(歴史ある山寺であり、かつては龍穴神社の神宮寺)

奥宮・吉祥龍穴(招雨瀑)

という順にめぐるコースです。どの場所も車で10分以内、徒歩でも無理のない距離にあり、自然と信仰が

調和した静かな道を歩くことができました。

↓室生寺

↓室生龍穴神社

↓室生龍穴神社の招雨瀑(しょううばく)

室生寺・龍穴神社の駐車場案内

室生寺の観光地では珍しい無料駐車場を1ヶ所と有料駐車場を2ヶ所ご紹介いたします。

【無料】栄吉の駐車場(買い物利用)

住所 宇陀市室生709-2

電話 0745‐93‐2024

営業 8:00~17:00 無休

この場所で50年、よもぎ入り回転焼きを焼いてくれている名物おばあちゃんのお店です。なんだか自分の

おばあちゃんのような気がしませんか。100円という超安値のお饅頭は、とてもおいしかったですよ。

ラーメンは500円です。

ここで買い物すると、駐車場を利用できます。ご厚意に甘えて全部で6台。

↓店のすぐ横隣です 2台

↓店の斜め前にあります4台 「一声かけて駐車して」という看板あり

※記事内の無料駐車場は、地元の方のご厚意によるものもあります。お買い物をするなど、マナーを守っての

利用をおすすめいたします。

【有料】おもや室生寺山門前第1駐車場(600円)

住所 宇陀市室生

電話 0745-93-2724

↓料金を払う事務所です

↓きれいに整備されてます

室生寺に一番近い駐車場ですね。

【有料】おもや室生寺山門前第2駐車場(600円)

住所 宇陀市室生806

電話 0745-93-2724

↓駐車場の案内情報です

【有料】室生寺前駐車場(さかや・500円)

住所 宇陀市室生

電話 0745-93-2166

↓料金を払う事務所です

↓室生寺の参道まで徒歩3分という看板です

【無料】室生龍穴神社参拝者用駐車場

住所 宇陀市室生1339

↓参拝者専用駐車場

↓駐車場の敷地内にある小川 駐車場内を流れる小川ってあるんですね…

↓有名な「而二不二(ににふに)」の神木 樹齢1000年という杉…

室生の自然は写真で見るだけでも迫力があります。

満期日近くの自動車保険、保険見直しでちょっと安くなった話

年間走行距離が増え、継続では保険料が高くなる…

奈良方面へドライブに行くことが増えたこともあり、我が家の車の年間走行距離が想定よりも伸びてしまいました。

継続していた自動車保険は「走行距離が増えると保険料が上がるタイプ」で、更新時に「うーん…どうしよう」と少し悩んでいたのを覚えています。

そこで、更新を機に保険を見直すことに。

「従来条件(車両保険はなしで、対人・対物は無制限。)で保険料はなるべくおさえたい」──そんな希望をもとに、自分で見積もりを取りました。

最安値と自負していた従来のネット保険料よりも安くなった…

結果、年間の保険料が 約2万円 → 約1万5千円 に。

「条件に合うプランが見つかってホッとした」でも、従来と同じ保障内容なのになぜ安くなるのか?他社からの買換え割りがあるのか?

最安値と自負していた従来の保険料よりも5千円安くなり、少し愕然…。掛け捨ての損害保険なので、等級の引継ぎがあれば継続契約に拘る必要はないと思います。

使った見積もり比較サイトはこちらです

![]()

保険って、家庭によって条件も優先度も違うので、最終的には自分で比べて決めるのがやっぱり一番だなと。

室生の自然と歴史を感じて歩く

室生寺と龍穴神社――山がつなぐ信仰の絆

室生寺と室生龍穴神社とは徒歩8分~10分という距離で、室生山の麓にあります。

実は室生寺は龍王寺と呼ばれていた時期があり、室生龍穴神社の神宮寺(神社に付属する寺院)でした。

山里の静けさを感じながら散策することにしました。

室生龍穴神社 龍神の気配ただよう山里へ

トンネルの先に広がる別世界――室生の山へ

カカシが迎える「ととりの里」

住所 宇陀市室生砥取(むろうととり)222

この地域はなにしろ初めて。やまなみロード(奥宇陀広域道路)を軽快にドライブ中、突然―

運転しているパートナーが声をあげました。「おっ! 人が沢山いる‼」

「違う、違う…カカシだよ~」と私。

今にも動き出しそうなカカシ↓

ちょっと古くなっているけど、かわいいでしょう――しばしの休憩となりました。

その次は、トンネルの入り口にあった滝。あっという間に過ぎトンネルに入ってしまいました―

滝の名は「西ケ滝」。「にしやたき」とも言うそうです。トンネルの入り口に滝があるなんて…あり得ない。

室生へ続く1737mの道――緑の入口

室生トンネル―2003年竣工の1737m。長いトンネルだけど、とても軽快でいい感じ。

そうこうするうちに、いつの間にかトンネルの出口が視界に現れ…美しい緑の異世界の入り口に見えました。

それも一瞬、その美しさが目に焼き付くも…あっという間に終わり…。

運転しているパートナーは、それどころではなかったでしょう。なにしろ初めて来た地です。

みなさんは、室生トンネルの出口を出た辺りの風景をどういうふうに見ていらっしゃるでしょうか。

トンネルを抜け出ると、まるで異世界のように感じられた空間でした。

そう思っていたのも、実は、つかの間―正面に室生龍穴神社が現れたんですね。

これが、ロマンチックな私と室生龍穴神社との出会いでした。

↑とても有難い無料駐車場です。

龍神に出会う――室生龍穴神社へ

今回は、龍穴神社→室生寺→吉祥龍穴と巡る半日コースとなりました。

龍穴神社の駐車場は「参拝者以外お断り」との案内があり、私たちはまずしっかりと参拝を行い、感謝の気持

ちで駐車場を利用させていただきました。

室生寺へは徒歩8分~10分ほどでアクセスもよく、朝の静かな山道を歩くのも魅力のひとつです。

神社の駐車場を室生寺専用として利用することはマナー違反となります。参拝目的を持ち、節度ある利用を

心がけましょうね。

↓駐車場内、招雨瀑から流れ出る小川は京都の木津川や大阪の淀川へと流れます。立入禁止の案内があります。

ご存知のように室生寺近くには有料駐車場(500円〜600円)もありますので、混雑時期はそちらの利用も

おすすめです。室生寺前の栄吉さんでは、ラーメン500円とお饅頭100円という良心的価格で軽食が楽しめ、

店前の**無料駐車場(6台)**もありがたい存在です。

実際に歩いてみると、車で行くよりも、歩いた時間にこそ室生の自然の美しさが詰まり、歩き旅の選択肢も

ぜひ検討してみてください。

↓駐車所の近くにある「而二不二(ににふに)」の神木 木の後ろから撮影しました

室生の龍神信仰と歴史のはじまり

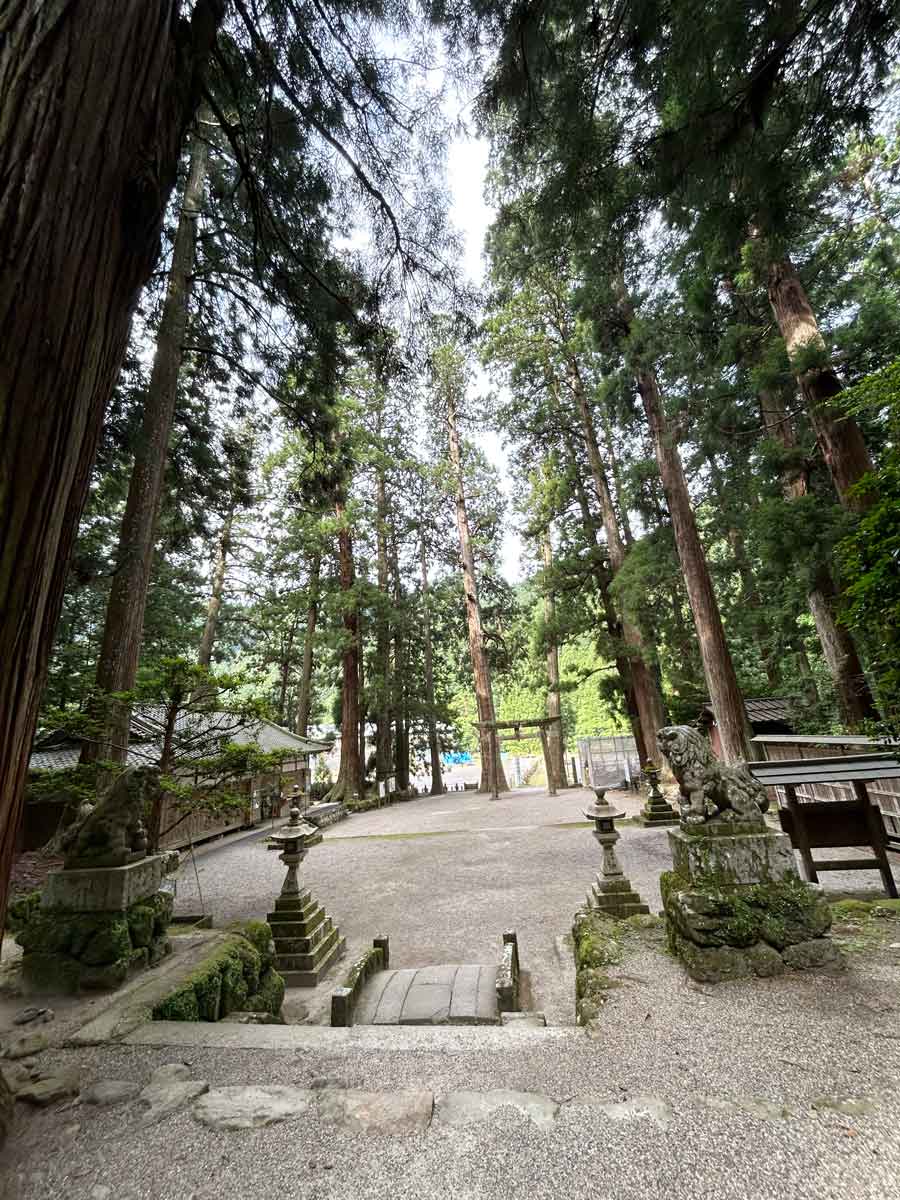

↓鳥居の両側には樹齢600年の杉の木

左のビニールに覆われているのは手水舎(てみずや/ちょうずや)です。補修中。

↓補修前の手水舎です

創建は不明。

8世紀、後に桓武天皇となる山部親王が病気になり、その治癒を祈願して、室生にある龍穴で祈祷が上げら

れたという記録が残っているのだそうです。その祈祷場所が吉祥龍穴とされています。

主祭神は水の神である善如龍王=高龗神(たかおかみのかみ)=龍神様です。

平安時代には、朝廷から雨乞いの使者も遣わされ、格式の高さは別格でした。

今でも雨ごいの儀式が行われています。

室生寺は、神宮寺(神社に付属するお寺)として開かれ、龍王寺とも呼ばれていました。

神仏が出会う場所――御神木と龍縄の神秘

↓拝殿、本殿での参拝の前に、県道28号線を横切り、特別な場所へと向かいました。

↓この参道を室生川に向かって歩きます

↓「無断入域を禁ず」の先に見える御神木です

↓まだ若そうに見える杉の木です

この杉は、龍神様が天から地へ降り立つ場所とされており、古くから神聖な木として大切にされてきました。

杉の枝には「龍縄(りゅうじょう)」と呼ばれる縄が垂れ下がり、毎年10月、室生寺と室生龍穴神社が共同で

執り行う例祭の際に使用されるものです。藁で編まれたこの龍縄は、龍神が天から降臨する“しるし”として

掲げられ、神聖な存在がこの地に宿る象徴となります。

このあたり一帯、古くから「水を司る龍神様」が祀られてきましたが、その龍神様は、室生寺と室生龍穴神社

の共通の神として敬われています。つまり、**龍縄が下がるこの杉の前は、神仏がともに手を合わせる“神と

仏の交差点”**のような場所ともいえるのです。

立ち入りが制限され杉のそばまでは近づけませんが、遠くからでもその神々しさを感じることができます。

朝の静けさの中、まるで龍神様がすぐそこに降りてこられるような、そんな神秘的な気配が漂っていました。

↓室生川

室生に息づく“神と仏のこころ“

これは、昔の日本でよく見られた「神さまと仏さまを一緒に信じる」という考え方(神仏習合)を、今も大切

にしているということです。室生の地域では、こうした昔からのしきたりや風習を、今でも大事に守って暮ら

しているようで、とても興味深く感じました。

境内へ――静寂と荘厳が迎える場所

↓この木だけでも樹齢600年だそうです。境内は、こういう木々で埋まってます…

一番目の鳥居です↓

境内に立っているだけで歴史と文化の静かな息吹きに圧倒されます。奥に見えるのが拝殿です。

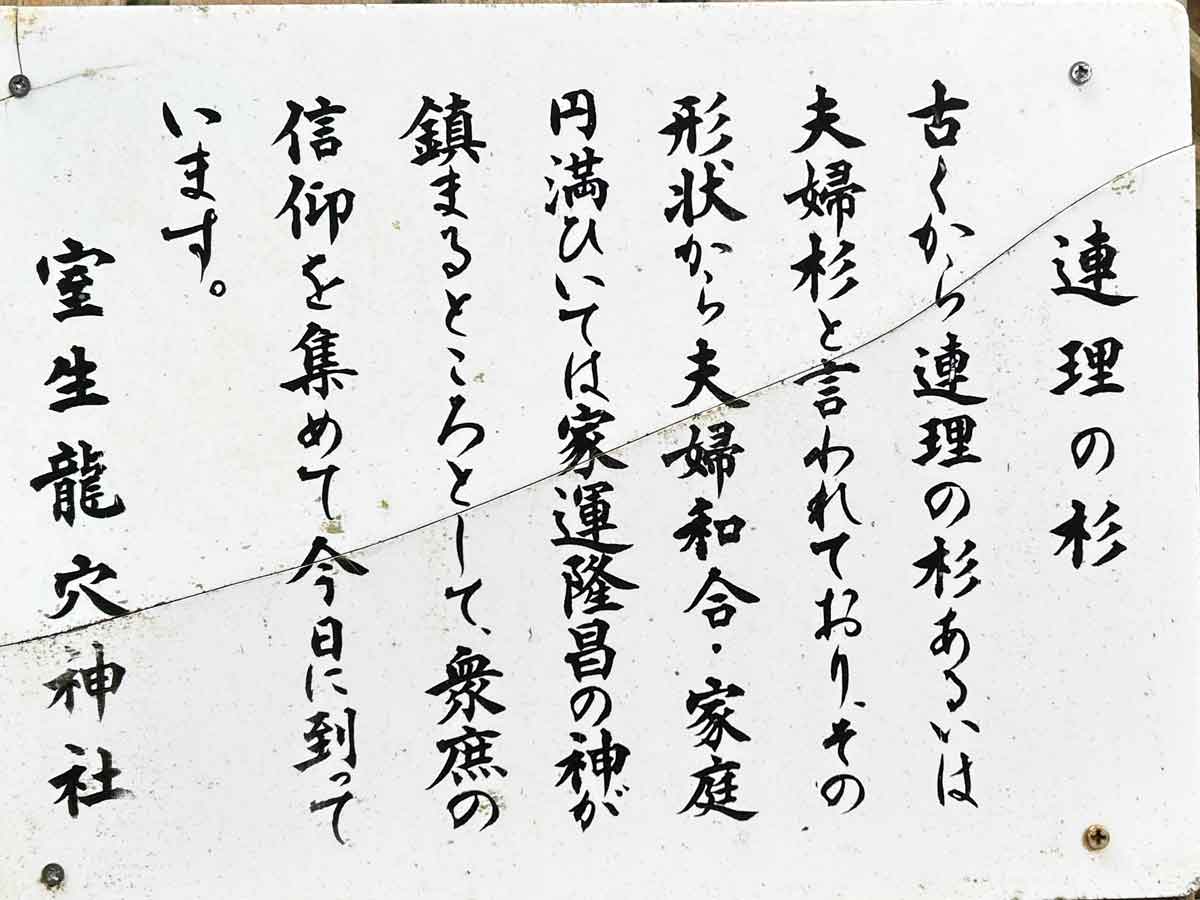

入ってすぐ右側の、有名な連理の杉です。

↓連理の杉の案内板

↓杉に近寄ってみましたが、ここまでが限界でした

↓社務所の横の巨木です

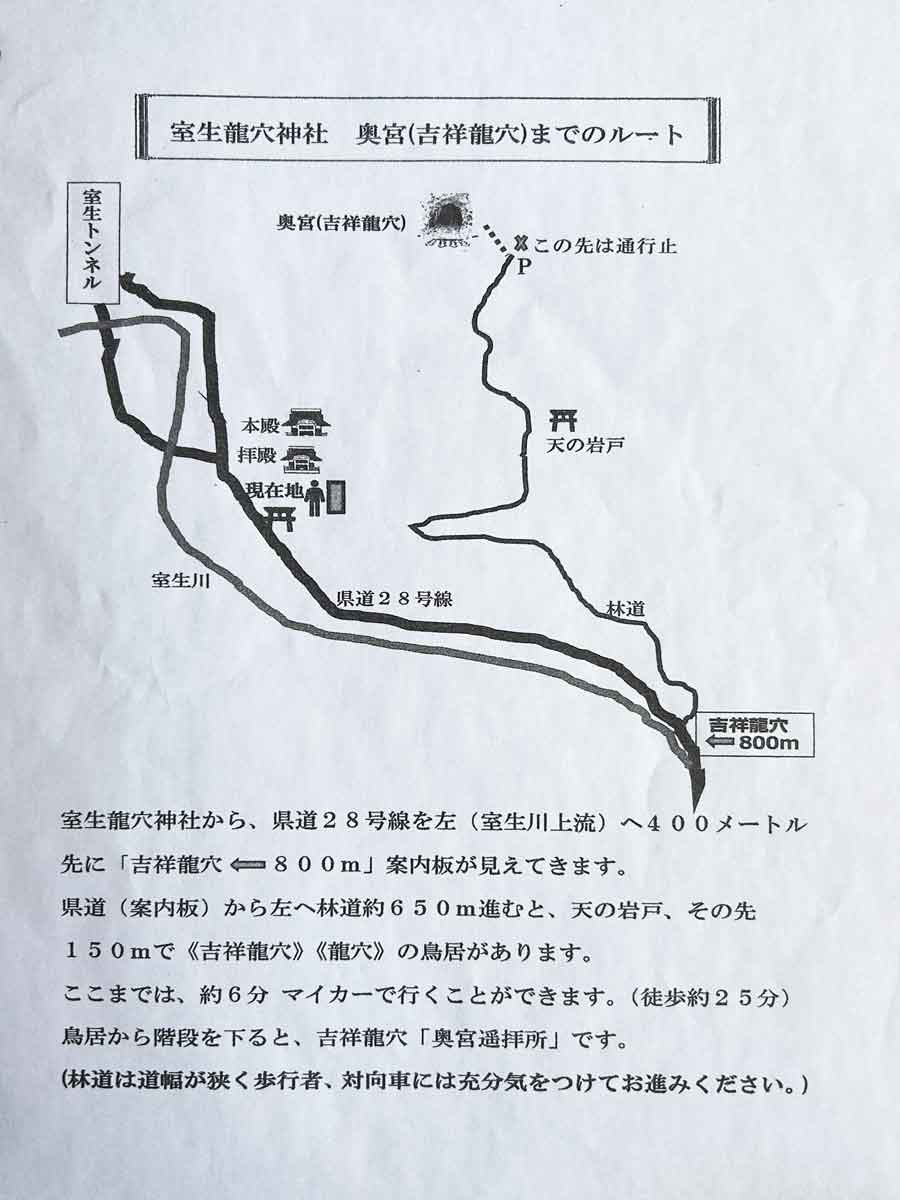

↓社務所での案内には「本殿から奥宮まで車6分、徒歩25分」とあります

↓静かな荘厳さに溢れた境内です

↓拝殿の狛犬が最高です

↓とても気に入った狛犬なので、もう一度

おもわず後ろを振り返ると↓

いよいよ拝殿の龍神様に近づきました↓

美しい建物。

1694年、徳川家光の側室である桂昌院(けいしょういん)が室生寺から般若堂を移築したそうです。

建物のことは分かりません。それでも、こんな美しい建物があるのでしょうか。

↓お参りさせていただきます

↓ご祭神です

善如龍王=高龗神(たかおかみのかみ)=龍神様です。

↓拝殿の横を通り、裏に進みます

↓これは、おまけ――こういう白木のアンティークが大好きです。拝殿の裏側の壁です

↓下の2枚が、ご本殿です ここで終点です

1671年、春日神社の若宮の社殿を移築した春日造です。

↓本殿の前の狛犬もご紹介いたします↓「かわいい」と思わず言ってしまう猫ちゃんのような犬です。

かわいいでしょ。

次に本日の予定ルートの室生寺に徒歩で向かいます。

山道を歩いて室生寺へ

室生龍穴神社から室生寺へ、県道28号線(吉野室生寺針線)を室生川に沿ってのんびり徒歩で散策しました。

車では見落としてしまう風景や発見が、徒歩だからこそ感じられます。

すると室生郵便局となり―↓

室生川の上、「えびすはし」に出ます↓下の2枚

えびすはしを渡ると、先には交番もあり、室生寺の門前町に入っていきます。

快適な散策路です。みなさんも歩いてみてくださいね。

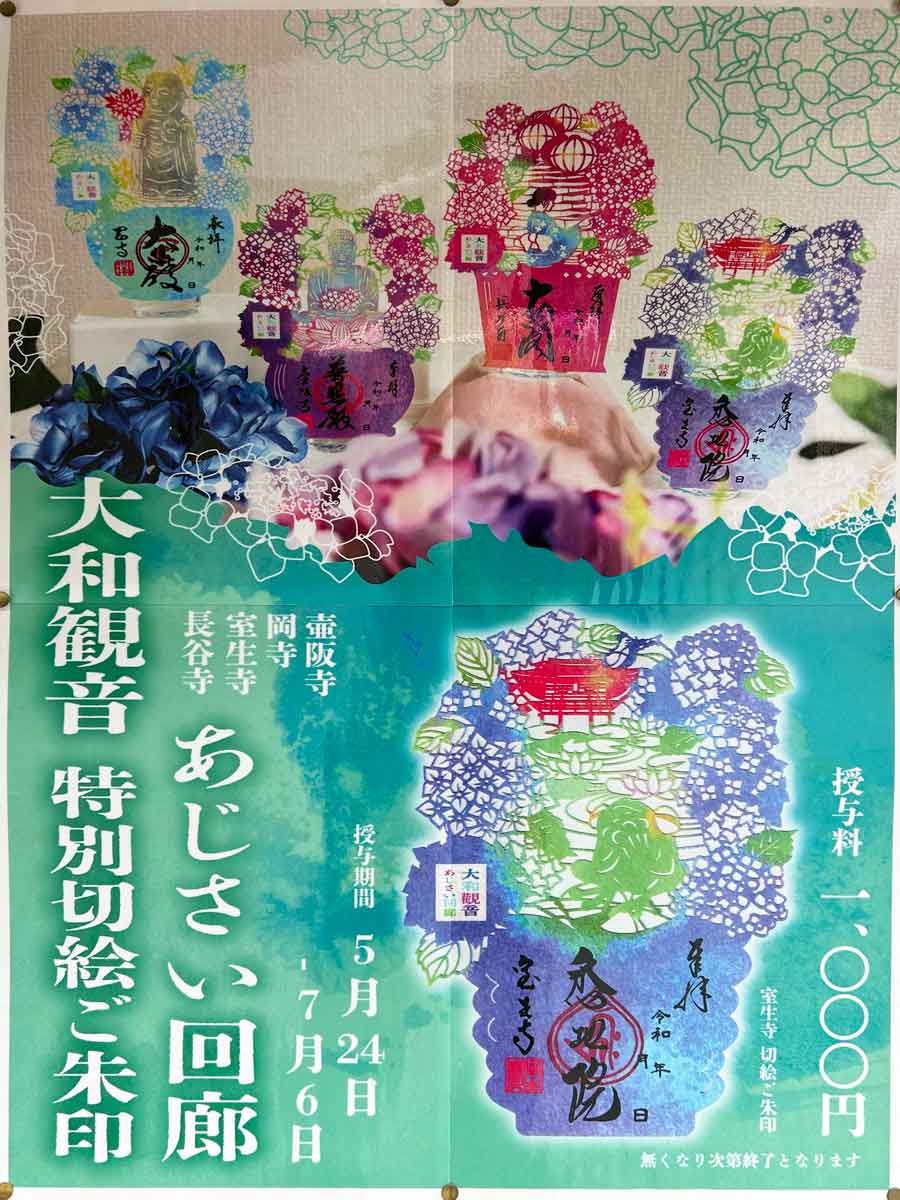

「あじさい回廊」に室生寺も初参加!

5月24日から7月6日までの「大和観音あじさい回廊」というイベントが2022年から長谷寺〈桜井市〉

岡寺〈明日香町〉壷阪寺〈高取町〉で始められ、今年(2025年)は室生寺も初参加となりました。

ただ、今年(2025年)はまだ様子見なのか、ほとんど鉢植えで数も少なめ。来年はもっと規模を拡大するの

では…?と感じました。

長谷寺では登廊(重要文化財)につながる石段(嵐の坂)に300鉢のアジサイを飾っているのだそうです。

ポスターにもある数量限定の「特別御朱印」がレアですね。

室生寺前の道路は門前町という名前はありませんが、参道には違いなく、食事処、お土産店、旅館等があり

ます。過去には芸術家、小説家、映画監督、写真家を初め、多数の有名人が訪問、滞在しています。

参道沿いのあじさいに心ひかれて

あじさいの花ことばは、花の色により違うのだそうです。それで現地で好みの花の色を見つけ、花ことばを

選ぼうとしたのですが、青、白、ピンク、紫だけでなく種類が豊富で、選ぶことさえできませんでした。

道中、あじさいの鉢植えが並んでいるのを見て感動したのですが、近くの方が「これね、お店が買ったんや

なくて、配られたもんやで」と、ぽつり。真偽は分かりませんが、こういう小さなやり取りに、この地域の

素朴さと、人の想いが詰まっている気がしました。

室生寺のあじさいも素晴らしかったのですが、むしろ街道沿いに一斉に並ぶ鉢植えの花々に、心を奪われてしまいました。下の6枚は一部だけのご紹介で残念ですが、どうぞお楽しみください。

↓さかや駐車場のあじさいの花束です。すてきでしょ

↓はなびらの色が2色です

↑最後は「一刀彫彫刻・一夜堂」さんのお店の前です

明治4年(1871年)創業の老舗旅館「橋本屋」さんの間を抜けて赤い太鼓橋を渡ります。

いよいよ室生寺へ

住所 宇陀市室生78

電話 0745-93-2003

拝観時間 8:30~17:00 (12/1~3/31は9:00~16:00)

寳物殿: 9:00~16:30 (12/1~3/31の間は9:30~15:30 但し受付は15:00まで)

入山料:区分 個人 団体

大人 600円 500円

子供 400円 300円

※寳物殿は別途400円(一律)

↓朱塗りの太鼓橋には滑り止めの板が施されています

元々の橋は1959年(昭和34年)の伊勢湾台風によって流され、現在のものは再建です。

橋の正面には清楚な「表門」が見えます↓

「女人高野室生寺」と彫られた大きな石碑も。上部に見えるのは九つのひし形「九目結紋(ここのつめゆいもん)」。この家紋は、徳川家光の側室で綱吉の母・桂昌院の家紋です。江戸中期、彼女の庇護により室生寺の伽藍が修繕され、女性にも門戸が開かれたことから「女人高野」となったと、現地で伺いました。

三本の杉が立つ「三宝杉」。しかし、2022年6月、川側の1本が早朝に根元から倒れ、今は2本に。

それでも堂々とした姿に変わりはありません。樹齢は150年から200年ほど↓

受付で入山料を支払います↓希望すれば杖の貸し出しもあり、これが非常に助かります。階段の多い山寺では大きな味方です。

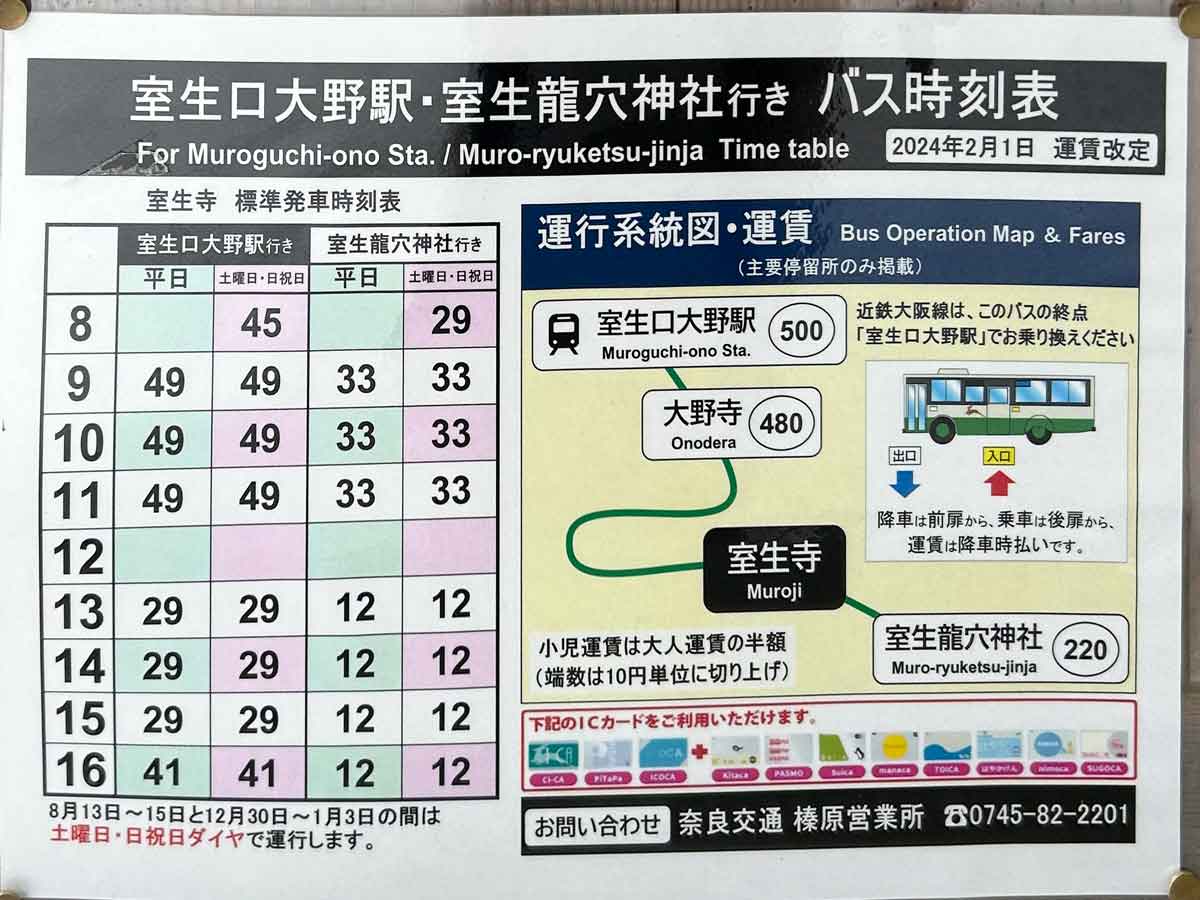

受付外壁には、「室生寺バス停」の時刻表も。

・室生口大野駅(500円)

・室生龍穴神社(220円)

へ向かうバスが出ており、本数が少ないため、必須の確認ポイントです。

山岳寺院 室生寺

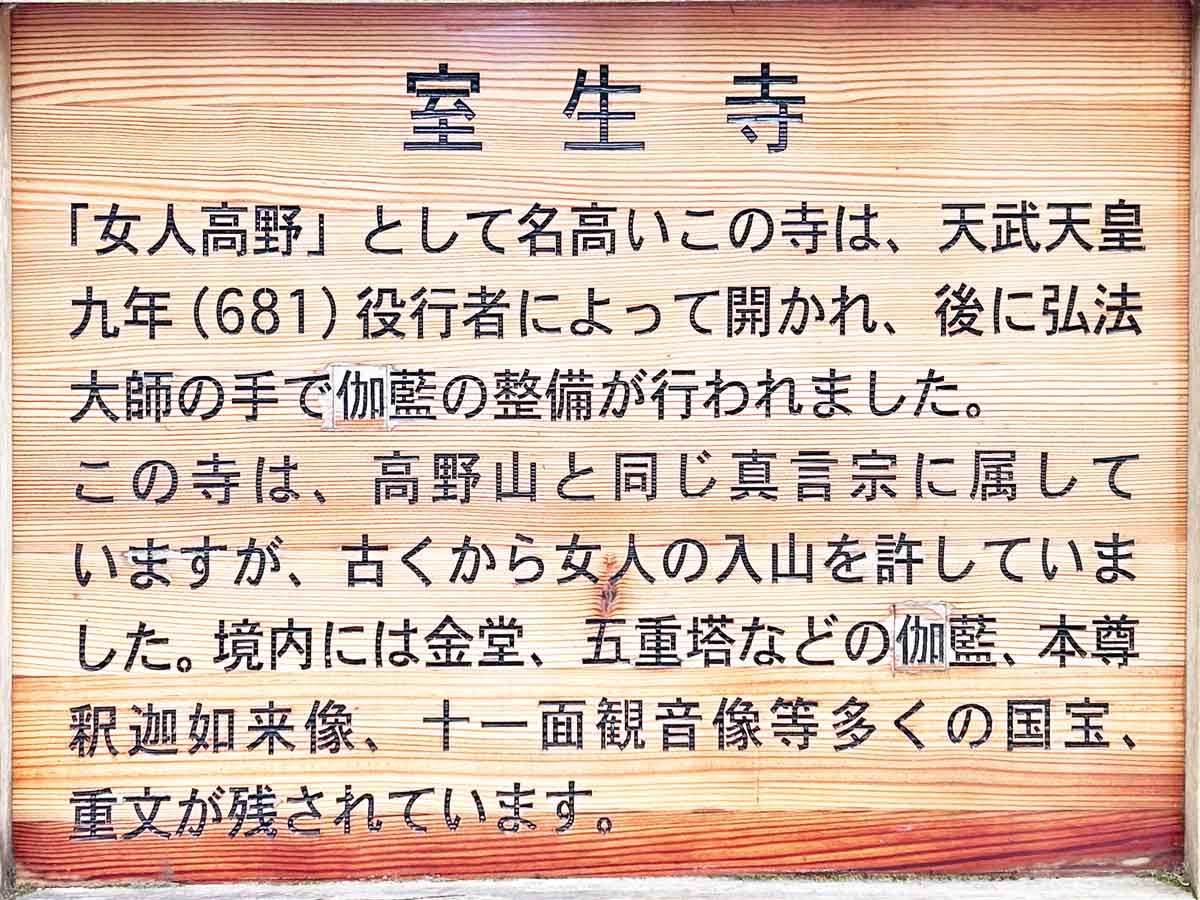

↑お寺の案内板です

境内の案内板には「役行者によって開かれ、弘法大師(空海)が伽藍を整備」と書かれていますが、これは寺伝や修験道的な伝承に基づくもののようです。実際には、奈良時代に**興福寺の僧・賢憬(けんけい)**が創建に関与したという説が最有力。

この賢憬という人物は、後の**桓武天皇(山部王)**の病を癒したとされ、その功績から寺の創建へとつながったと伝わります。

深山に佇む山岳寺院という立地も、修験の聖地らしい厳かな空気をまとっていました。

お寺の名称、山号

室生寺の山号は「宀一山(べんいちさん)」。

「宀」は屋根、「一」は最も優れたものを象徴しているとのこと。まるで山が何か大切なものを覆い隠しているかのようです。

納経塔(石造二重塔)

五重塔の西側、如意山には、弘法大師が如意宝珠を埋めたという伝承が残っています。

山中には平安後期作とされる**石造二重塔(重要文化財)**があり、実際に貴重な遺物も発掘されました。

如意宝珠はご本尊・如意輪観音菩薩が手に持つ宝。

この「宝を秘めた山」という意味合いが、「宀一山」という山号と重なっていくのです。

ご本尊 如意輪観音菩薩像

本堂(灌頂堂・かんじょうどう/国宝)に安置されるのが、**如意輪観音菩薩像(重要文化財)**です。

願いを叶える如意宝珠と、煩悩を断ち切る法輪を手に持つ菩薩様。

まさにそのお名前そのままのご利益を授けてくださる仏様です。

この如意輪観音を祀るお寺が「宀一山」と名付けられた理由が、少しだけ見えてきたような気がします。

如意山にも、登ってみたくなってきますね。

室生寺 宝物殿

2020年竣工、文化財保護を目的とした宝物殿。受付すぐにあります。

私は帰りに寄ろうと思っていたのですが、700段の階段を往復した後ではもうヘトヘト。展示を見る余力は

残っていませんでした…。

―展示品の一部―

国宝:釈迦如来坐像(平安前期)・十一面観音菩薩立像(平安前期)

重文:地蔵菩薩立像(平安前期)・十二神将立像(鎌倉時代/12体のうち6体

曼荼羅(まんだら)

次回の楽しみに取っておこうと思います。

仁王門

江戸時代に焼失し、1965年(昭和40年)に再建された仁王門。

色彩が非常に鮮やかで、青と赤の仁王像がまるで青鬼・赤鬼のように印象的でした。下の2枚↓

朝8時半の開門に合わせて入場。境内は清掃作業中で、用具が随所に置かれていましたが、丁寧な掃除の様子から、清らかに保たれた寺の空気を感じました。

スタッフの方々も親切で、質問にも丁寧に対応していただき、気持ちの良い朝の始まりとなりました。

バン字池

↓お地蔵さんが出迎えてくれます

「バン字池」は、梵字の「バン(वां)」の形を模した池で、「バン」は大日如来を表す文字だそうです。

池の一角、赤い仁王門と緑が映えるこの場所は、人気のフォトスポットでもあります。

実はこの写真、帰り道に再チャレンジした一枚。朝10時過ぎ、新緑と仁王門の赤があまりに美しく、もう一度立ち寄らずにはいられませんでした。

手水舎の龍神

仁王門をくぐって正面にある手水舎。龍神様もいます。

鎧坂(よろいざか)と土門拳

室生寺の境内で、名前を持つ坂は「鎧坂」だけ。その由来は明確ではないものの、昭和の名写真家・土門拳(どもんけん)氏が名づけたとも伝わっています。

土門氏は1939年(昭和14年)に初めて室生寺を訪れ、その後も幾度となく撮影に通いました。とくに雪景色には強いこだわりがあり、体調を崩していた1978年(昭和53年)、ついに念願の一枚を撮影。

1954年には写真集『室生寺』を出版し、毎日出版文化賞・日本写真協会功労賞を受賞。とくに「雪の鎧坂と金堂」を写した作品は、彼の代表作のひとつとなっています。

名作とは、なぜ名作なのか――。その答えは、写真の中にしかないのかもしれません。

金堂

金堂は五重塔とともに、創建当初から残る平安初期の堂宇。もちろん国宝です。

杮葺(こけらぶき)の屋根が二段階に折れ、美しいカーブを描いています。この形は、江戸時代の改修で正面に「礼堂(らいどう:礼拝・読経のための堂)」を加えた結果だそうです。

専門的には「正面1間通り縋破風付(すがるはふつき)葺(ふ)きおろし」と呼ばれる構造とのこと。

↓この写真の屋根の構造ですね

堂内には、以下の仏像が安置されています:

釈迦如来立像 国宝 平安前期

薬師如来立像・文殊菩薩立像 重要文化財 平安時代

十二神将立像 重要文化財 鎌倉時代

まさに仏像ファンにとっては天国のような空間です。

ただし堂内は薄暗く、写真撮影は禁止。参拝者用通路を歩く私には、正直、細部まではよく見えませんでした。出入口付近で販売されていた、絵葉書サイズの写真(1枚100円)が貴重な記録となりました。

弥勒堂

仏像ももちろん第一級の素晴らしさですが、それ以上に惹かれるのは、堂宇と自然が一体となったこの風景。

「悠久の癒し、奈良」とは、まさにこのことかと感じました。

初夏の新緑に包まれ、小鳥のさえずりとやわらかな風。まるで時を越えて、歴史の足音が聞こえてくるような

ひとときでした

天神社拝殿

鎧坂を上ったすぐ右側にあります。

室生寺は、真言宗室生寺派の総本山。ですがこの地には、もっと古くから「龍神信仰」が息づいています。

山の奥にある洞窟「吉祥龍穴」には龍神が棲むとされており、病を治す霊験あらたかな場所として崇敬されてきました。

この吉祥龍穴の祈願所として、賢憬(けんけい)が建立したのが室生寺。つまり、ここ天神社の拝殿は、境内から龍神様へ遥拝するための場所なのです。

奥に赤いお社(天神社)があり、そこから大黒天を通じて、龍穴神社の龍神様へと祈りが届くとされてきました。

龍縄(りゅうじょう)

拝殿のそばには、ひっそりと龍縄(りゅうじょう)が置かれています。

これは龍が天から舞い降りる際の依り代を表したもの。室生龍穴神社にも同様の龍縄があり、一対の関係になっています。

👉 関連記事:「神仏が出会う場所――御神木と龍縄の神秘」もぜひご覧ください

もうひとつのあじさい回廊

↓鎌倉時代からの弥勒堂、平安時代からの金堂の横をさらに進むと―

小さな広場に出ます。本堂へ向かうには、さらに石段を上っていきますが――

その階段がこの時期、「もうひとつのあじさい回廊」となっていました↓

6月初旬に↓思いがけずしゃくなげの花も残っていて、季節が静かに重なり合う風景でした。

この花が、山腹一面に咲き誇る時期の美しさも、きっと格別でしょう。

本堂(灌頂堂 かんじょうどう)

本堂では、仏と縁を結ぶ「潅頂(かんじょう)」という儀式が行われることから、「灌頂堂」と呼ばれています。建立は1308年(延慶元年)、鎌倉後期。国宝に指定された建築で、和様と大仏様を融合した折衷様式。

五間四方の入母屋造り、檜皮葺(桧皮葺・ひわだぶき)の屋根が、静かな山寺の風に包まれていました。

本尊は如意輪観音菩薩像(平安時代・重要文化財)。堂内には、しんとした空気が流れ、時の流れが遠のくようです。

本堂の周囲には、大きく枝を張った樹木が幾重にも重なり、葉の天蓋が差し出されているかのよう。

緑に包まれるというより、緑そのもののなかに自分が溶け込んでいくような感覚があります。

ベンチで静かに木々を見上げるご夫婦の姿が印象的でした。

言葉はなくても、そこに満ちていたのは確かに「至福」の時間でした。

↓以下本堂の前です

↓石段に降りそそぐ木漏れ日、青く透きとおるもみじの葉――

すべてが、風景の一部ではなく、心の一部として沁みこんでくるようでした。

本堂がそこに「在る」というだけで、美が静かに現れてくる――

そんな日本的な美意識の極みを感じた場所です。

↓子どもの時に家にあった池を思い出します。こんな大きくはなかったですが。中には赤い金魚が沢山。

五重塔

本堂から望む五重塔。この場所こそが、ふたつの国宝を一枚に収める、まさに絶景の撮影スポットです。

朱塗りの屋根が遠くに見え始め、石段を上がるごとにその姿がくっきりと浮かび上がっていきます。

カメラを構えながらも、ただ見とれてしまう――そんな緊張感が、歩みの中に生まれてきます。

(階段下から五重塔へ)動画準備中

五重塔は高さ16メートル。屋外に建つ塔としては日本最小のサイズ。

しかし、近づくにつれ、その「小ささ」が、むしろ静かな気高さを生み出していることに気づきます。

建立は奈良時代の末(8世紀末)から平安初期とされ、室生寺の中でも最も古い建築。

桧皮葺の屋根、そして最上部の相輪(そうりん)には、龍神を宿す宝瓶(ほうびょう)が輝いています。

この塔を守る龍神の存在――それはきっと、風や木々のざわめきの中にも、そっと息づいているのでしょう。

奥の院へ

五重塔を過ぎて、室生寺の参拝も終盤にさしかかったかと――そんな気持ちでほっとしていた私。

けれど、それは大間違いでした。

さらなる秘境、「奥の院」が静かに待っていたのです。

室生山暖地性シダ群落

奥の院へ向かう道中には、「室生山暖地性シダ群落」と呼ばれる貴重な植生が広がります。

この場所は、昭和初期にシダ類の自生北限地帯として、国の天然記念物に指定されました。

杉林の足元に、ところどころシダの群生が見られます。案内板も設置されており、この地域の自然環境の

豊かさがうかがえます↓

無明橋から、森の奥へ

↓赤い橋――それが「無明橋(むみょうばし)」です。

ここから始まる石段は、まるで深い森の奥へと吸い込まれていくよう。

静まり返った空間に、杉の巨木が連なり、まさに“時が止まったような”世界が広がっていました。

永遠に続くかと思えるこの石段を、私はただ黙々と上っていきました。

視線を落とせば、足元に積まれた無数の石。

こんな険しい山中に、これほどの石段を築いた人々の思いは、どれほどのものだったでしょうか。

※この石段は、江戸時代に地元の石を使って造られたと伝わっています。

途中、根を岩にしがみつかせながら伸びる杉や、空へ向かって連立する巨木たちが出迎えてくれます。

↓しばらくすると、石段の先に、かすかに建物の影が――

↓疲れも忘れて、ただその姿を目指して歩き続けました

朝9時すぎ、出会った人はほんの数人。

↓誰もいない、静寂に包まれた石段を、ひたすら登っていきます

位牌堂(常燈堂)

やがて目の前に現れたのは、神秘的なたたずまいの「位牌堂(いはいどう)」。

↓石段の最上部に、まるで山の霊気を受け止めるように建っています

この建物は、**釘を使わずに組み上げられた伝統建築技法「懸造(かけづくり)」**によって建てられました。断崖にせり出すように建ち、まさに“山に浮かぶ堂”とも言える造形です。

昭和初期の建立とされていますが、古の空気をそのまま封じ込めたような静けさがあります。

↓伝統的な建築技術・懸造(かけづくり)

そして、いよいよ奥の院に到着――

御影堂(みえどう)も、すぐそばに姿を現します。

↓位牌堂(昭和初期の建立)の前――奥の院に到着

位牌堂のまわりはぐるりと一周でき、山の景色と里の風景を見渡せる絶景スポットでもあります。

まるで室生寺の森林を空中散歩しているかのような心地よさ。とてもおすすめです。下の2枚↓

私たちが回廊を歩き終え、堂宇の東側にあるオープンな入口付近に戻ったとき、内部の照明が灯され、金色の光が煌々と輝いていました。位牌の表面が金色であるためと思われますが、写真撮影は禁止されているため、その瞬間を写真で残すことはできませんでした。

それでも、あの荘厳な光景は忘れられません。もしかすると、同じ体験をされた方もいらっしゃるかもしれません。特筆すべき出来事として、ご報告させていただきます。

御影堂

私たちは事前の勉強不足で、御影堂の存在とその意味をよく知りませんでした。

他の参拝者の方々が奥の小さな建物に手を合わせているのを見て、私たちも足を止め、お線香を焚いてお参りさせていただきました。

お線香は1本20円で現地で手に入れることができ、とても良い香りが立ちのぼっていました。

静かな空間で手を合わせる時間は、想像以上に心に残るものとなり、「ここでお参りできてよかった」と素直に思えるひとときでした。

御影堂は鎌倉時代の建物で、重要文化財に指定されています。内部には、弘法大師・空海の四十二歳のお姿を

かたどった木像が安置されています。

↑御影堂

特筆すべきは、その屋根の構造です。

一般的な瓦葺きではなく、分厚い板を何段にも重ねていく「段葺き(だんぶき)」という手法で仕上げられており、非常に珍しい構造です。

この「段葺き」は、厚みのある木の板を上から下へと段状に重ね、雨水が自然に流れ落ちるように設計された伝統的な工法です。

ただ板を並べているのではなく、1枚の上に数枚が重なるように構成されており、部分によっては3層から

4層にもなるといわれています。

継ぎ目からの雨の侵入を防ぎ、現代のような防水材に頼らなくても、しっかりと風雨に耐えることができるのです。

屋根のてっぺんには石造の宝珠と露盤(ろばん)が載せられ、その下にある棟木(むなぎ)まですべて木材で組まれています。

さらに、屋根板は木の性質を活かして継ぎ目を極力つくらないよう工夫されており、古い時代の技術の高さが随所に感じられます。

↓石造の宝珠と露盤(ろばん)

現代のように防水材に頼ることなく、雨や風に耐え続けてきた御影堂。

その静かな姿から、日本の木造建築の底力が伝わってくるようでした。

堂の壁の漆喰以外は、ほぼすべてが木でできているといわれています。

あらためて写真を拡大して見てみると、確かに瓦ではなく木のように見えました。次回は現地でもう一度、じっくり確かめてみたいと思います。

室生寺の最後にこの御影堂を訪ねられたことは、私たちにとって思いがけない「締めくくり」となりました。

みなさんにもこの感動をお伝えしたく、特記させていただきます。

室生に龍神信仰があるのはどうして?

室生寺を後にして、室生龍穴神社の奥宮・吉祥龍穴に向かいますが、その前にちょっとだけ寄り道。

人気の龍巡り―この宇陀市の室生に、龍神信仰があるのは何故だと思いますか?

奈良は大好きな土地のひとつ。でも、どうして龍神様がここに?と、私自身ずっと不思議に思っていました。

室生は古くから「水の豊かな地」で、室生川の上流部に位置しています。

水をもたらす存在として、龍神様は日本各地で崇敬されてきました。特に山間部では「雨乞い」や「水の

恵み」への感謝が、龍神信仰と結びつくことが多いようです。

つまり、**山と水が交わるこの地に「自然と龍神が祀られるようになった」**と考えるのが自然です。

また、龍神様が住んでいるという「龍穴」は、中国の風水用語(風水で気が集まる吉地のこと)です。

中国文化の影響を受けた奈良時代には、「龍穴=聖地」という認識もあったのでしょう。

つまり、**「気が宿る場所=龍のいる場所」**としての信仰が成立していたということです。

奈良の特定地域での龍神様への信仰――明確な答えはないかもしれませんが、古くからこの地が水と山の

神聖な交わりの地として敬われてきたことが大きな背景なのかもしれません。

今も、龍の絵を室内に飾るご家庭があるほど、龍神様は人々の日常に息づいています。

| 特徴 | Anker PowerDrive(24W) | Anker 323(52.5W) |

|---|---|---|

| 出力 | USB-C 20W / USB-A 12W (スマホ1〜2台向け) |

USB-C 40W / USB-A 12W (スマホ+タブレットも余裕) |

| 急速技術 | PowerIQ 3.0 搭載 iPhone・Android急速充電に対応 |

PowerIQ 3.0 搭載 より余裕のある高速充電が可能 |

| スマホの発熱 | 発熱が少なく、温度が安定しやすい | 電力に余裕があり、さらに温度が上がりにくい |

| 同時充電 | 2台同時充電OK (夫婦+ナビ用など) |

2台同時充電OK 片方は高速充電のまま使えます |

| アイドリングストップ車との相性 |

エンジン停止・再始動の電圧変動を吸収しやすく、 古い充電器に比べて充電が途切れにくい |

電圧変動への耐性が高く、 アイドリングストップ車でも安定してスマホを守りたい方に最適 |

| おすすめの使い方 |

・奈良への日帰りドライブ ・スマホの急速充電をまず1台用意したい方 |

・写真や動画をたくさん撮る方 ・夫婦ドライブや長距離移動が多い方 ・「古いUSB充電器から買い換えたい」方 |

| 価格帯の目安 | 約1,300〜1,700円前後 | 約2,300〜2,900円前後 |

| 商品リンク |

吉祥龍穴へ――静かに歩いて、奥へ奥へ

龍神様への信仰が、こうしてこの室生の地に根づいていることを知ると、

その“御神体”ともいえる「吉祥龍穴」に、ぜひ一度は足を運んでみたくなります。

ここからは、室生寺から少し離れた、山の奥へと向かいます。

深い森に包まれたその奥宮で、どんな景色と出会えるのでしょうか。

奥宮へと向かう道は舗装されてはいるのですが、あちらこちらに凹凸があり、

はじめて通る私は、ちょっとした“試練”のようなドライブに。

車がバウンドするたびに、「ああ、龍神様のもとへ行くって、やっぱり簡単じゃないんだな」としみじみ。

道中のドタバタも、いま思えば、貴重な“導入儀式”だったのかもしれません。

吉祥龍穴まで800mという看板↓県道28号線を左折します

天の岩戸

駐車は3-4台位でしょうか。週末のお昼前で満杯。帰りに訪問することとして通過です。

妙吉祥龍穴

吉祥龍穴の鳥居の前に到着しました。幸運なことに、駐車スペースの余裕はありました。

5-6台は駐車できるでしょうか↓

もう少しだけ進むと通行止めになってます↓私有地になっているそうです

招雨瀑(しょううばく)

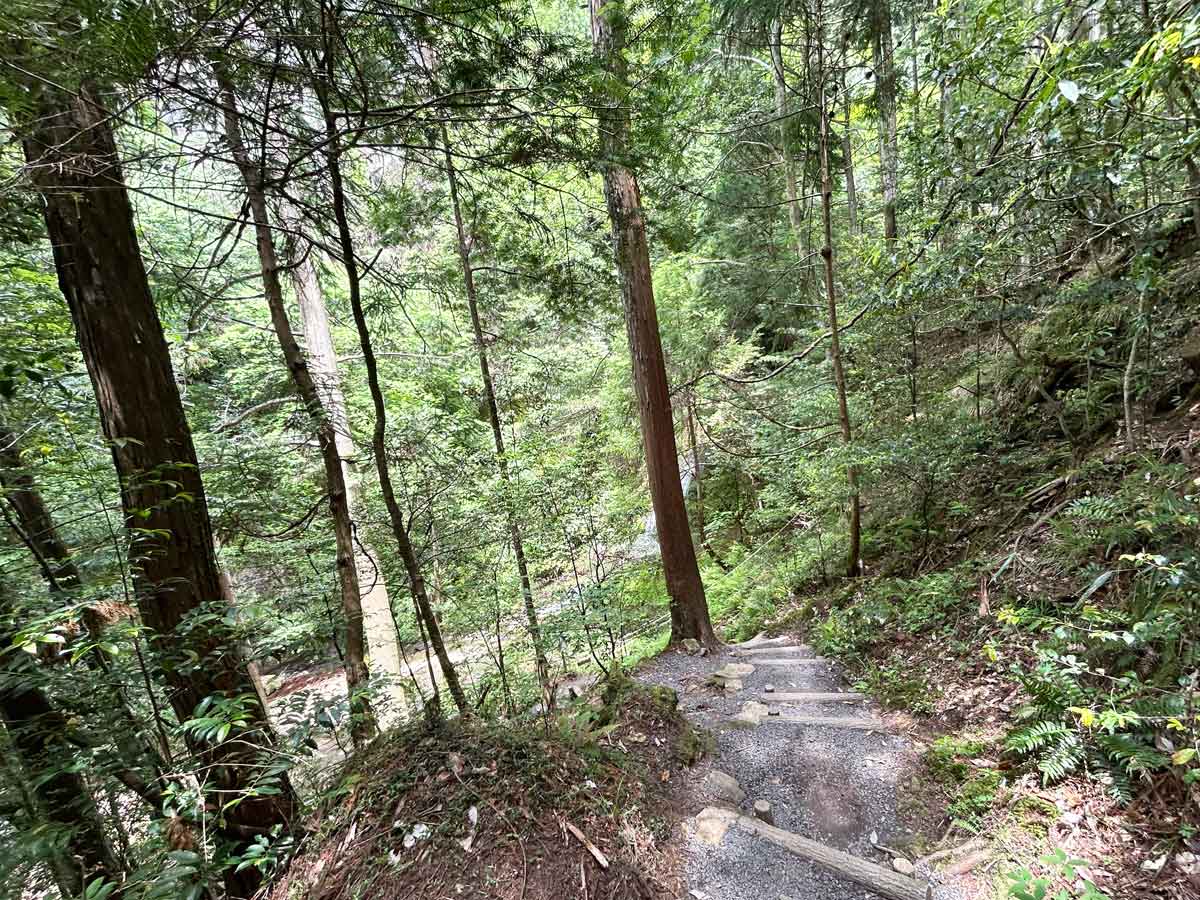

室生寺の700段の階段の後の参詣なので足は思うように動きません。いつ転げ落ちても、おかしくない足取り

でノロリ、ソロリと下りていきました。階段は整備されていて歩きやすいです。

一人用の幅を、みんなで譲り合いをして通行します↓

下に招雨瀑が木々の間から見えます↓

滝と川が大きな岩の上を、やさしく流れます↓

吉祥龍穴

遥拝所の中から見える吉祥龍穴です↓

訪れる前、私はこの場所について特に強い観念を持っていたわけではありませんでした。

「とりあえず一度は見ておこう」という、正直いえば軽い気持ちだったのです。

ところが実際に足を運び、杉の森を歩き、龍穴の前に立ったとき――その場の空気の違いに、はっとさせられ

ました。音が静まり、空気が冷たく澄んでいて、自分の中の時間の流れだけが、少しだけ変わったような気が

したのです。

そしてもうひとつ、不思議なことがありました。

龍穴の前で、私はなぜか足元がぬかるんだ場所に、どうしても立ちたくなったのです。普通なら、そんな泥の

中には入りたくないはずなのに、その時は理由もなく、「ここに立たなければならない」と、心が決めていた

ような感覚でした。

あとから考えても、説明はつきません。けれど、あの瞬間の私は、迷うことなく足を踏み入れていました。

――もしかすると、この場所に呼ばれていたのかもしれない。そんなふうにも思えたのです。

龍を見た、荒武者に刺された、杉に龍が絡んでいた――そんな刺激的な体験談もネットには散見されます。

一見荒唐無稽にも思えますが、実際にこの地を訪れると、「そう言いたくなる気持ち」だけは、不思議と理解

できる気がしてきます。

私自身には霊感はありません。特別な準備もしていませんでした。それでも、はっきりと「ここには何かがある」と感じました。

そして思うのです。

私でさえ感じたのだから、同じような感覚を持った方は、きっと他にもいるはず。けれど、そうした人たちは

あえて言葉にしていないだけなのかもしれません。

この場所が持つ力は、大きな声で語るものではなく、静かに心に残るものだから。

あるいは、「あまりにも大切な体験だったからこそ、誰にも話したくなかった」――そんな人もいるのかも

しれません。

あなたがこの地に立ったとき、何を感じるでしょうか?

その感覚は、もしかすると他の誰かと、静かに繋がっているのかもしれません。

最後に天の岩戸へ

帰り道に天の岩戸に寄りましたが、誰もおらず、ゆっくりと参拝させていただきました。

祠です。岩の階段を上ってお参りいたしました↓足元が、ちょっと危なかった―